咨询热线:15203661881

咨询热线:15203661881想象一下,你走进热闹的儿童乐园,里面有几十个孩子在做游戏。如果让你给这些孩子分类,你可能会分为:爱跑的、爱搭积木的、爱独处的……这样的分类随处可见,不常见的是,有研究对自闭症也进行了类似分类。

#海南孤独症机构 一个研究团队共收集5392个自闭症孩子的239项“特征数据”,包括是否主动跟人打招呼、是否经常重复做一个动作、第一次说话是几岁等。并于7月9日在《自然-遗传学》期刊上发表论文《Decomposition of phenotypic heterogeneity in autism reveals underlying genetic programs》(《自闭症中表型异质性的分解揭示了潜在的遗传程序》)。

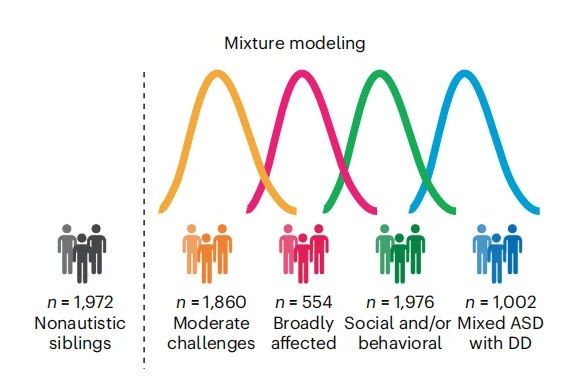

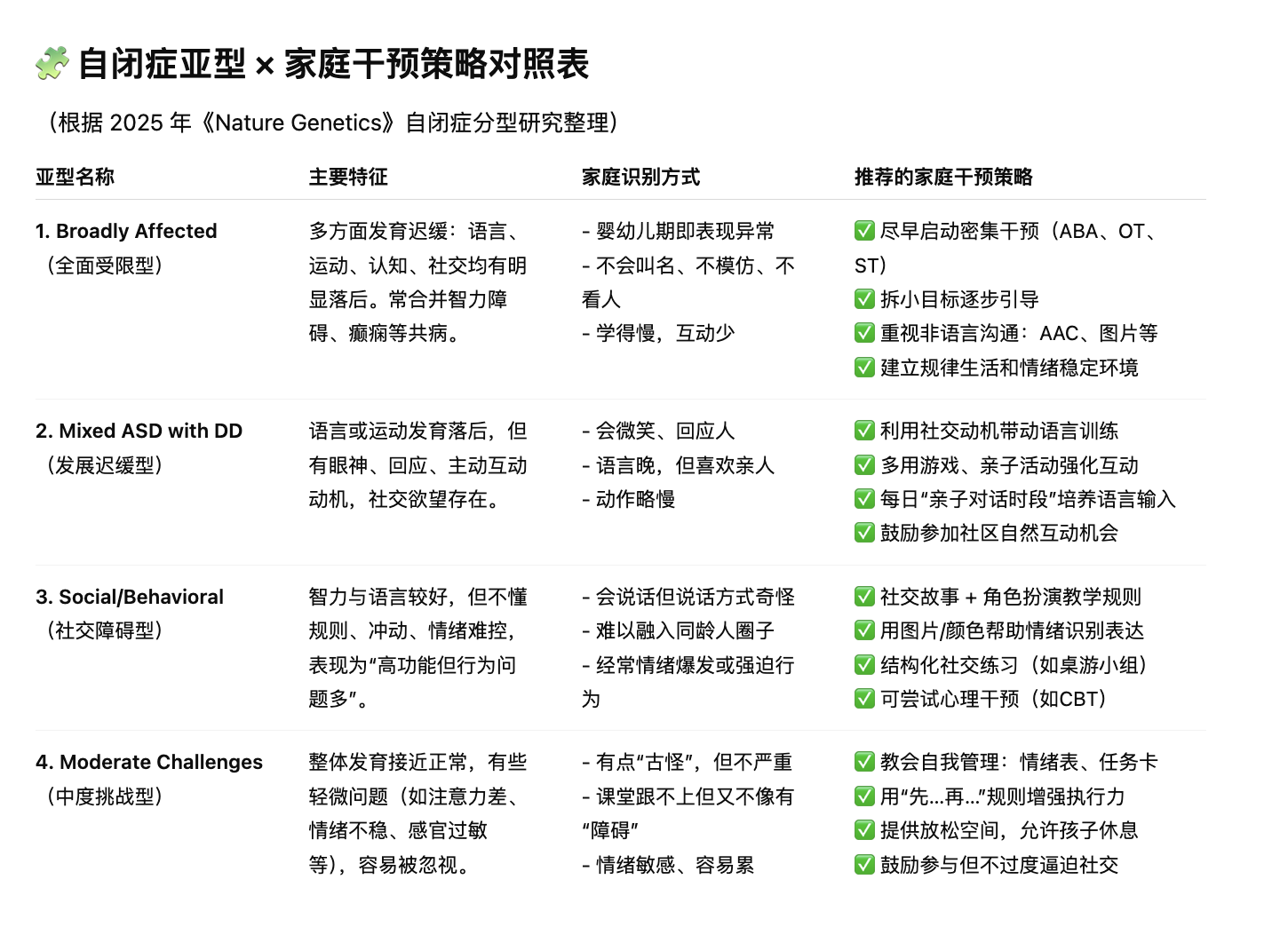

研究最后的结论,把自闭症分成了4种亚型——

1.社交/行为型:37%的谱系孩子特别怕社交,别人一靠近就容易烦躁发脾气,还可能坐不住、爱多动,但学走路、说话的时间和普通孩子差不多。

2.混合型ASD伴发育迟缓:19%的谱系孩子学说话、学走路都比别人晚,像被按下了慢放键,但重复做某件事的情况不算太严重。

3.中度挑战型:34%的谱系孩子,社交和行为上都有点小麻烦,但程度不重,发育也基本正常。

4.广泛影响型:10%的谱系孩子无论是社交、行为,还是说话、走路,样样都吃力,还可能伴有癫痫或智力问题。

之所以分成这四种,是因为研究团队发现,这与他们的“基因密码”相关。比如“广泛影响型”的基因更像是新出现的强信号;“混合型ASD伴发育迟缓”的基因更像家里代代相传的老物件,常常是遗传而来。由于基因的不同,才影响了他们的生长特点。

但这些研究,对自闭症孩子和家长来说有什么实质性帮助呢?研究结果离我们还有多远?普通家庭真正该抓住的是什么?

一、根据研究能给闭娃清晰分类吗?难

很多家长看完论文可能会问:“我的孩子属于哪一型?”但这个问题,目前很难有答案,至少有三道难关挡在前面。

第一道难关:评估工具跟不上。

论文里的分型靠的是239项精细数据,就像用显微镜观察一片树叶,不仅要看形状、叶脉,还要数清每根绒毛。

现实中,尽管医生已经很尽职尽责,但由于资源有限,医院给自闭症孩子做评估时,用的更像放大镜:问问孩子会不会指东西、有没有眼神对视、会不会说短句,最多再填一两份量表。连“树叶边缘有没有锯齿”都看不全,更别说精准对应到四种亚型了。很多基层医院甚至连专业量表都没有,医生全凭经验判断,误差可能比分型本身还大。

第二道难关:孩子在不断变化。

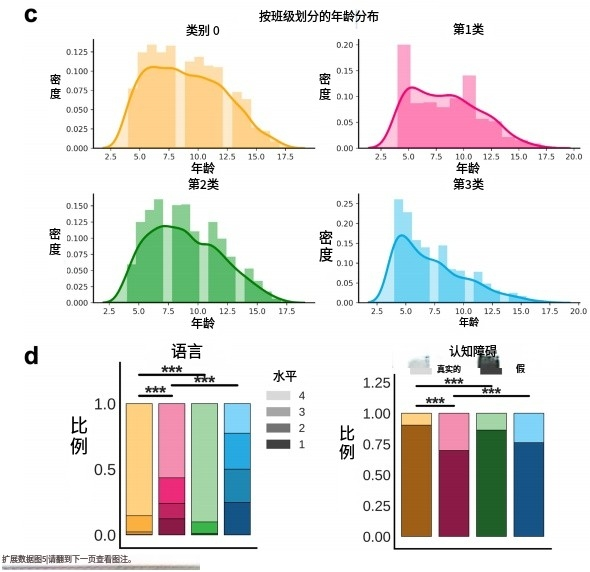

这段内容说明:不同亚型的致病基因在大脑发育的胎儿期、新生儿期、出生后等不同阶段活跃,且基因表达的时序变化与临床发育里程碑(如诊断年龄、语言能力)直接关联,证明儿童的生物学基础随发育阶段动态变化,进而影响表型。

自闭症孩子的发展就像流动的河水,今天可能是“社交/行为型”,明天因为学会了新技能,就接近“温和挑战型”了。比如一个孩子3岁时完全不说话,被归为“发育慢半拍型”,但5岁突然语言爆发,社交也进步了,分型可能就得改写。

这种情况,用一个比喻就是,论文里的分类像“抓拍的照片”,而孩子的成长像“连续变化的视频”,这样的情况下,一张照片怎么定终身?

第三道难关:个体差异太复杂。

论文数据主要来自欧美孩子,中国孩子的表现可能有自己的特点。比如有些中国自闭症孩子在集体里更安静,重复行为可能是反复排列汉字卡片,这些细微差别可能让分型结果“失真”。

二、如果知道分型,会有新的干预方法吗?

退一步说,就算家长费了九牛二虎之力,知道了孩子的分型,面对的干预方法依然是“老三样”,和从前没太大区别。就像一个人生病,病因可能是感冒,也可能是发烧,可无论是哪种,医生都会先让他多喝水、多休息。

目前主流的自闭症干预方法,本质上都是行为干预。

因此,不论孩子属于哪种类型,核心训练内容都逃不开“练眼神对视”“学打招呼”“练语言表达”“提升自理能力”,当下运用的干预手段,无非还是应用行为分析(ABA)、早期介入丹佛模式(ESDM)等方式。

或许还有人会问:“论文说不同亚型的基因机制不同,难道不能针对性用药吗?”

目前确实还没有任何药物能“治疗”自闭症,所有药物都只是缓解症状。比如一些药物会改善焦虑,但这些药对“社交/行为型”可能有用,对“广泛影响型”也可能有用,和分型几乎不沾边。

更关键的是,干预效果的核心是“时间和强度”,而不是“分型精准度”。

美国的Lovaas教授于1987年提出“密集干预”概念。他指出,对0~9岁的自闭症谱系儿童进行每周25~40小时的密集干预,坚持2~3年,多数能有明显进步。因此,就算精准分型,但干预断断续续,效果也会大打折扣。

三、从“知道问题”到“能治疗问题”还有很远

值得肯定的是,这篇论文让我们更清楚自闭症的“多样性”,对于研究自闭症又多了一个新的方向和参考依据。但从“知道多样性”到“能针对性治疗”,中间的距离可能比从地球到月球还远。

首先,科研层面的“关联”不等于临床层面的“因果”。

论文发现某些基因变异和亚型相关,比如“全面受困型”富集FMRP靶基因,但这只是“发现A和B经常一起出现”,不等于“因为A所以有B”。

要想根据基因设计治疗方案,得先搞清楚这些基因到底在大脑里“干了什么坏事”。然而,这个过程可能需要几十年,就像从“发现苹果落地”到“造出火箭”,中间隔了无数科学家的努力。

其次,即使搞清楚了因果,开发治疗方法还要过“安全性”关。

自闭症涉及大脑发育,任何干预都不能“试错”。比如针对某个基因的药物,可能改善了社交问题,却损伤了记忆力,这种代价谁也付不起。

更现实的是,科研成果转化成临床应用,平均需要17年。这篇论文2025年才发表,就算一切顺利,相关的分型诊断工具、针对性干预方法能在2040年前落地就不错了。对于现在正在经历困境的自闭症家庭来说,等不起,也耗不起。

对于这类研究论文,双胞胎自闭症孩子的父亲、协和分子生物学博士秋爸爸,也曾经在《Nature》发表的论文研究,真的“根治自闭症有望”?中提到:“论文开创了新的研究方向,给未来的研究提供了线索。但是它仍然只是一个前沿探索性的研究......这种前沿探索离临床应用还有十万八千里,50年之内别指望有什么突破性的治疗方案出来。”

我们现在只知道大象有四条腿,却既不知道每条腿有多粗,也不知道怎么给大象治病。

目前能做的,就是摸到哪里就治哪里。

四、对我们普通家庭来说,真正有用的是...

与其纠结于遥远的研究结果,不如抓住眼下能实实在在帮到孩子的几件事:

1.更早的识别和评估

发现异常后,别纠结“是不是自闭症”,先去医院做发育评估。哪怕只是“疑似”,也可以马上开始早期干预。6个月到3岁是大脑发育的关键期,此时干预能让神经连接“重新布线”,效果是3岁后的3到5倍。

比如,多和孩子玩轮流游戏(练社交)、读绘本时指图说话(练语言)。这些基础训练,不管最终是不是自闭症,都对孩子有帮助。

2.争取可获得的教育和社会支持

自闭症孩子的成长,绝不是家庭能独自承担的。家长要主动争取三方面支持:

学校资源:按《残疾人教育条例》,自闭症孩子有权进入普通学校随班就读。并且,家长要学会和老师沟通,告知孩子的情况下,再让学校看到孩子一些好的能力,为孩子争取到学校的好印象。

社区资源:很多城市的残联有免费康复补贴,社区服务中心有“家长互助小组”。这些资源可能不起眼,但能帮家庭“喘口气”。

政策支持:自闭症已纳入慢性病管理,部分地区可报销康复费用;高铁、景区等公共场所也在逐步落实“无障碍服务”。家长多关注当地政策,能少走很多弯路。

3.更尊重孩子节奏的发展观念

自闭症孩子的进步往往“不按常理出牌”。有的5岁才会说话,但一开口就是句子;有的一直抗拒社交,却突然能和小朋友玩游戏。

家长要放下“和别人比”的执念,多关注“孩子今天比昨天好在哪里”。

就像一位妈妈说的:“过去,我执着于让他紧跟普通孩子的成长节奏,一门心思要送他去幼儿园。但现在,我改变了想法,意识到应按照他自身的节奏助力他成长发展,不再急切催促,而是适度引导,着重规范他的行为。随着时间的推移,他反而比以前有了很大进步。”

尊重孩子的节奏,找到他的闪光点,比纠结“属于哪一型”“能不能达标”重要得多。

4.为大龄自闭症孩子准备“长远规划”

随着孩子长大,家长还要提前布局:

技能培养:根据孩子的兴趣,在青春期前开始练一两项实用技能,比如整理收纳、简单烹饪、电脑基础操作。这些技能能帮他们成年后更独立。

职业探索:有些自闭症孩子对细节敏感,适合重复性强的工作,比如数据录入、仓库管理、图书分类。可以从小带他们体验不同场景,发现潜在能力。

居住支持:了解当地的“残疾人托养机构”“社区之家”,提前熟悉申请流程和资源,避免孩子成年后陷入“无处可去”的困境。

法律保障:成年前了解“监护权”“财产管理”等法律问题,必要时咨询专业律师,为孩子的长远生活做一些了解。

所以,如果你看到这篇论文,不妨保持理智地关注。但别太期待它能直接改变孩子的命运。我们脚下的路,仍要一步一步走。

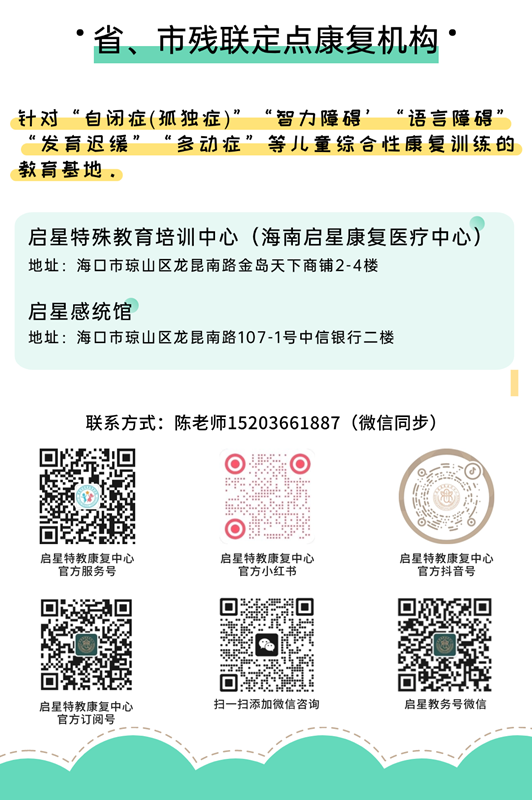

海南孤独症机构启星特教,深耕自闭症、发育迟缓、言语障碍、智力障碍、多动症等领域,遵循因材施教原则,制定针对性的个性化干预方案并由督导团队进行教学督导。启星的最终目标是帮助自闭症、发育迟缓等儿童,真正融入社会生活。启星特教开设了多门课程,拥有专业的教师团队,采用一对一教学方式,帮助众多的孩子多方面发展,促进他们的健康快乐的成长。

#海口自闭症机构 #海口孤独症机构哪里好 #海口干预哪里好 #海口启星康复干预中心

以儿童为中心,以教学为根本

言语障碍 发育迟缓 感统失调 自闭症 注意力差

地址:海南省海口市琼山区龙昆南路东侧107-1号锦浩•金岛天下商铺二、三楼

地址:海南省海口市琼山区龙昆南路东侧107-1号锦浩•金岛天下商铺二、三楼

电话:15203661881 0898-65350242

电话:15203661881 0898-65350242

邮箱:2559307150@qq.com

邮箱:2559307150@qq.com

扫一扫,添加微信咨询

扫一扫,关注微信公众号