咨询热线:15203661881

咨询热线:15203661881作为中国第一代自闭症孩子的老家长,甄岳来老师发现了一个令人痛心却普遍的现象:孩子刚确诊的时候,很多家长想尽了办法尽快干预,可当孩子长大后,到了6岁之后,一些家长觉得没有希望,就放弃了干预。

为什么这么多自闭症孩子最后都“烂尾”了?甄老师总结一句话——“始”和“终”的关系,很多家长没搞清。

“对于康复烂尾的孩子,我们首先要做的就是给他们定位一个恰当的终点,再从今天开始,朝向这个目标继续走下去。”甄老师说。

#海南自闭症机构 对于大龄自闭症孩子,家长该如何确定他的“终点”?又如何向着这个“终点”去前行呢?为此,甄老师有些话想对自闭症孩子的家长说,以下是甄岳来老师的讲述。

一、为什么越来越多自闭症孩子“烂尾”?

作为第一代的自闭症家长,我见证了一代又一代家长和孩子在自闭症康复道路上的历程。我发现一个很普遍又令人痛心的现象——家长在孩子自闭症康复这件事上,往往善始却不能善终。

孩子刚被诊断为自闭症的小龄阶段,家长们往往不甘心、不认输,拼命地为孩子康复做出努力,大把花钱,找各种机构、换各种机构、请老师、上各种训练课程,能上多少就上多少。

然而,等到孩子稍大一点,比如6岁或者12岁时,问题就出现了,家长们开始迷茫、焦虑,不知道该教什么,很多家庭就会逐渐放弃。

这个现象不是一代家长的个别现象,而是普遍存在的。那么,既然小龄时那么拼命,为什么后面要放弃呢?

其实问题的关键在于,我们的家长没有把康复的“始”和“终”联系起来,不太清楚“始”和“终”到底是什么关系。

正确的联系是,我们应该“以终为始”。

先定位目的地,迈出的第一步就要朝向这个目的地。因为第一步的方向不是由始决定的,而是由终决定。不是先给孩子做评估,找一堆毛病去解决,而是要先找到 “终” 才能迈步。目标的精准性和恰当性也非常重要。目标错了或者高了,都可能导致烂尾。

但很多家长没找到 “终” 就着急上路了,到后面就会出现烂尾。在2008年第一版《孤独症儿童社会性教育指南》里,已经明确了孩子终极的三个目标——家庭生活自理、社会生活自理和社会生活自立。

很多家长可能觉得和自己想的不一样,他们希望孩子和普通孩子一样。但我想说,大家所想象的上学、出圈、和普通孩子一样,那不叫目标,那叫做梦。

在自闭症干预之前,家长还是要想清楚三点——

·第一要明白真相,了解自闭症孩子的实际情况;

·第二要看咱家孩子的自身条件;

·第三得看我们能给孩子哪些支持,要实事求是地让孩子够得着,给一个切实可行的终极目标。

对于康复烂尾的孩子,我们首先要做的就是给他们定位一个恰当的终点,再从今天开始,朝向这个目标继续走下去。

我们不能再沉浸在不切实际的幻想中,这个终极目标是为了改善孩子的生存生活质量,同时也是为了改善家人的生活质量。因为孩子的问题是我们家庭的问题,我们要脚踏实地,不弄那些虚头巴脑的东西。

二、附近没有合适的机构,也没条件去机构怎么办?

自闭症孩子的教育,关键不在于地点,而在于教什么。

有些孩子因为周边没有合适的机构,只能居家。这时候家长就像在孤军奋战,困难重重,对孩子的持续康复很不利。而那些既有居家环境又能利用机构资源的孩子,教育效果往往能最大化。

还有一种类型的自闭症孩子,只靠机构,没有居家配合,效果就难以保证了,毕竟家校合力、互动非常重要。

一些程度差、没动机的孩子,其实在家庭生活中能找到更多诱发他们动机的因素。我知道有个妈妈,为了让不会发音的孩子说话,用可乐瓶盖引导孩子,每次给孩子半瓶盖可乐,成功找到了孩子的动机。

因此,对于自闭症孩子,无论在哪里,我们都要特别用心去找动机。

在教育方法上,可以把动机、高频重复、难度分解、动作思维等社会性教育的方法,落实到每个孩子身上,只是终极目标别定太高,可以先让孩子实现家庭生活自理,更高的目标慢慢再看。

生活中的教育无处不在。拿人际关系来说,即使孩子只与家里的两三个人接触,那也是人际关系,我们可以利用这个关系引导自闭症孩子社交。

我曾经遇到一个典型高功能的孩子,有一天他的妈妈下班开车带着孩子,我问这个孩子,“谁是你的妈妈呀?你的妈妈叫什么呀?”孩子回答“开车的那个人”。我又问了一句,“你是谁的儿子呀?”,这回孩子不说话了,他的妈妈说“这个没教过”。

你看,同一种人际关系,我们往往没走深度,只走了宽度。这个孩子好像会叫“妈妈”了,但更深层次的“母子关系”,他还没有弄清楚。

从深度上讲,比如老师带孩子出去,孩子想吃冰棍,跑去跟老师要钱,老师说 “我不是你妈,找你妈妈要”,孩子就会知道,只有给妈妈打电话,让妈妈花钱买,他才能吃到冰棍。通过这样的方式让孩子明白母子关系,这其实就是一个让孩子理解人际关系的训练课题。

从宽度上,生活中有各种社交场所的人际关系,去学校有同学关系,去医院有医患关系,包括和陌生人也是一种关系。

我们不能只教孩子跟人打招呼,还要让他们理解不同关系的特点,比如和陌生人打招呼也要注意场合。

在一定条件下,我们可以适当对孩子进行虚拟教学。比如我们在社会性教育研究基地举办过体检活动,在机构里设置了科室、设备,让孩子假装做 CT、照 X 光、抽血。这些功能都是虚拟的,但很逼真,扎针的感觉都是高仿出来的。只是这么设置的目的,不是为了游戏,而是为了解决孩子就医困难的问题。

还有很重要的一点,就是家长不能有“恋爱脑”,也不能有“自闭症脑”。很多人没有思路,觉得孩子没有邻居、玩伴,就不知道怎么教孩子人际关系。其实自己和自己的关系也是一种人际关系,隐性的人际关系现在有更多,比如订外卖,表面上是操作手机,其实背后也有人际交往。

我们要建立“社会性脑”,在教孩子之前,我们自己先打开思路,不能局限于传统的想法。

三、自闭症孩子到青春期不听话,是不是没法管了?

自闭症孩子进入大龄阶段后,对家长的要求显著提升。

一方面,是孩子随着年龄增大,会遇到各种各样的问题。我曾亲眼目睹许多十五六岁的大龄孩子,依然在从事着一些幼稚的活动,比如拼小儿科的东西。

很多大龄孩子随着年龄的增长,体能增强,破坏力也更大,活动范围更广,虽然理解能力相对有提高,但如果缺乏正确的引导与安排,还是会引发一些问题。可随着年龄的增长,家长的体力却逐渐下降,越来越难以与孩子抗衡。

这是因为,在小龄时期,孩子容易被机构接纳,老师哄孩子也容易奏效。然而,到大龄阶段,如果我们缺乏支持大龄孩子的专业课程和师资力量,家长又不具备相应能力,当孩子从学校退出后,一旦无事可做,就会出现教育上的 “烂尾倒退” ,甚至状况比过去更糟糕。

对于大龄自闭症孩子,需要有一个核心目标,就是让孩子忙起来。

虽然孩子学习文化课难度不小,但可以让他们参与一些生活中的事务,比如做饭、做家务等,他们是能够学会并愿意去做的。

我们也要带他们走出家门,去各种普通人常去的社会活动场所,例如看电影、上公园、逛菜市场、去超市商店。充分利用大量的生活功能训练,让他们的生活变得丰富多彩,这样孩子无论在家里还是在机构里,都能积极参与其中。

除此之外,青春期也是自闭症孩子要面临的一个问题。对于自闭症孩子来说,这是一个充满挑战的阶段,性教育在这个时期尤为关键。

有一个现象值得我们特别注意。有些自闭症孩子虽然身体长大了,个子很高了,但心智还相对幼稚。他们在婴幼儿时期由于各种原因没有得到足够的父母亲肤体验,所以长大后会特别依赖家长,比如出现搂着妈妈、要求和妈妈一起睡觉等行为。

但是,当孩子到了一定年龄和特定场合,这些行为并不符合社会规则。

我们一定要提前做好规划,从小就给孩子树立正确的性别意识和行为习惯。比如上厕所要关门,再比如分床、分房以及独立洗澡等生活技能的培养。

这是一个看似简单却非常重要的细节。在家里,或许我们对性别区分的要求相对宽松一些,可一旦到了公共场所,就必须要让孩子区分男女厕所。让孩子了解两性的差异,不仅仅是认知上的,更体现在日常生活的行为规范中。

要明确地告诉孩子,在公共场所哪些行为是不被允许的,也要告诉孩子,在私密场合,哪些举动也是不合适的。

对于程度较好的孩子,我们不仅要让他们学会这些技能,更要引导他们理解其中的道理和意义。而对于程度稍差的孩子,即使他们无法完全理解,我们也要确保他们具备正确的行为规范。

我们不能因为觉得孩子可怜,就过度溺爱,母爱泛滥而不分场合地去搂抱孩子,这样做反而会让孩子更加困惑和错乱,不利于他们对社会规则的理解和适应。

自闭症孩子教育的道路,不是简单的康复之路,而是伴随我们一生的重要课题。我们在二十多岁、三十多岁时遇到这样的孩子,可能直到终老,这都是我们生活的一部分。

在康复过程中,我们一定要抓住 “道法术器” 这几个关键字。“道” 是找目标,“法” 是找道路,“术” 是找具体操作方法,“器” 是找工具。很多家长可能有“器” 和 “术”,却没有 “道” 和 “法”。我们缺 “道”,这是导致教育烂尾的一个重要原因。

对于自闭症家庭而言,前人的经验有着重要的价值和意义,能让后人少走弯路。我希望大家多去看看小龄孩子、大龄孩子以及比我们更大龄的家庭已经走过的路,因为这些经历和思维都是宝贵的财富。

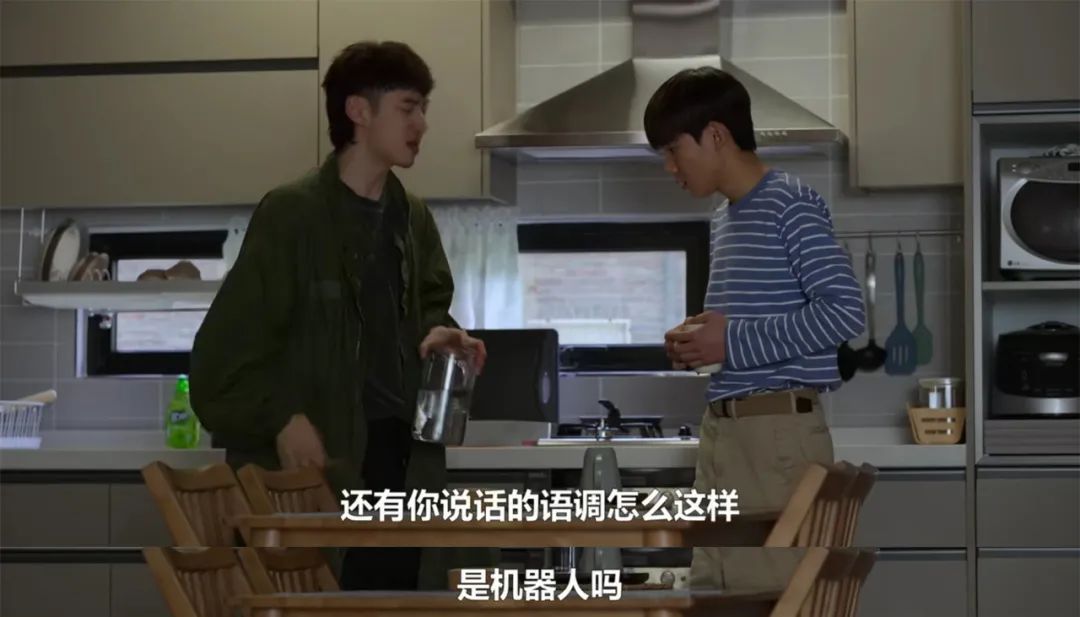

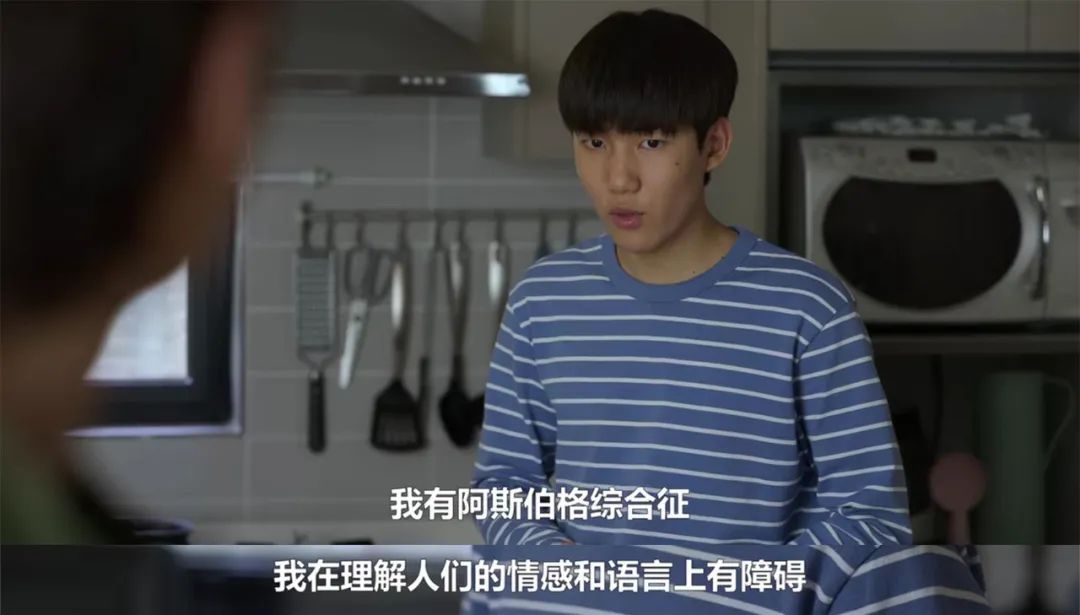

【图源:电视剧《Move to Heaven:我是遗物整理师》】

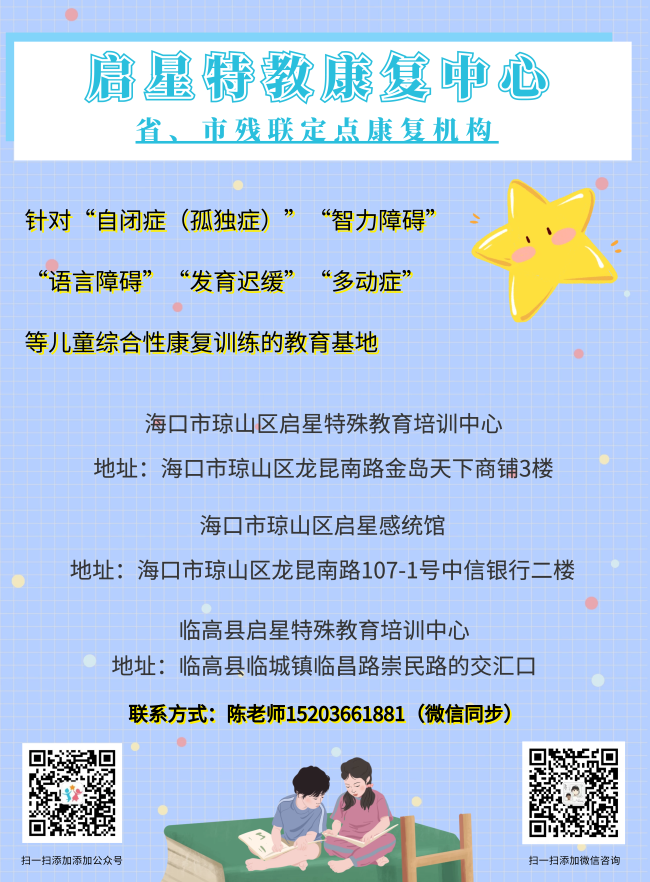

#海口孤独症机构 海南孤独症机构启星特教,深耕自闭症、发育迟缓、言语障碍、智力障碍、多动症等领域,遵循因材施教原则,制定针对性的个性化干预方案并由督导团队进行教学督导。启星的最终目标是帮助自闭症、发育迟缓等儿童,真正融入社会生活。启星特教开设了多门课程,拥有专业的教师团队,采用一对一教学方式,帮助众多的孩子多方面发展,促进他们的健康快乐的成长。

以儿童为中心,以教学为根本

言语障碍 发育迟缓 感统失调 自闭症 注意力差

地址:海南省海口市琼山区龙昆南路东侧107-1号锦浩•金岛天下商铺二、三楼

地址:海南省海口市琼山区龙昆南路东侧107-1号锦浩•金岛天下商铺二、三楼

电话:15203661881 0898-65350242

电话:15203661881 0898-65350242

邮箱:2559307150@qq.com

邮箱:2559307150@qq.com

扫一扫,添加微信咨询

扫一扫,关注微信公众号